分布式系统发展历程:从ARPANET到P2P计算

需积分: 15 198 浏览量

更新于2024-07-31

收藏 817KB PPT 举报

"分布式系统的发展历程和相关计算模型"

在第11章的分布式系统中,我们探讨了自1970年代以来计算和网络技术的演变。从ARPANET的诞生,到电子邮件和局域网的普及,再到TCP/IP协议的广泛应用,互联网时代逐渐开启。在1990年代,随着WWW(万维网)的诞生,HTML成为构建网页的标准,互联网进入了一个全新的阶段。紧接着,XML的出现进一步推动了数据交换的标准化,而PC集群和高性能计算机如Crays和MPPs(大规模并行处理系统)的出现,使得计算能力大幅提升。

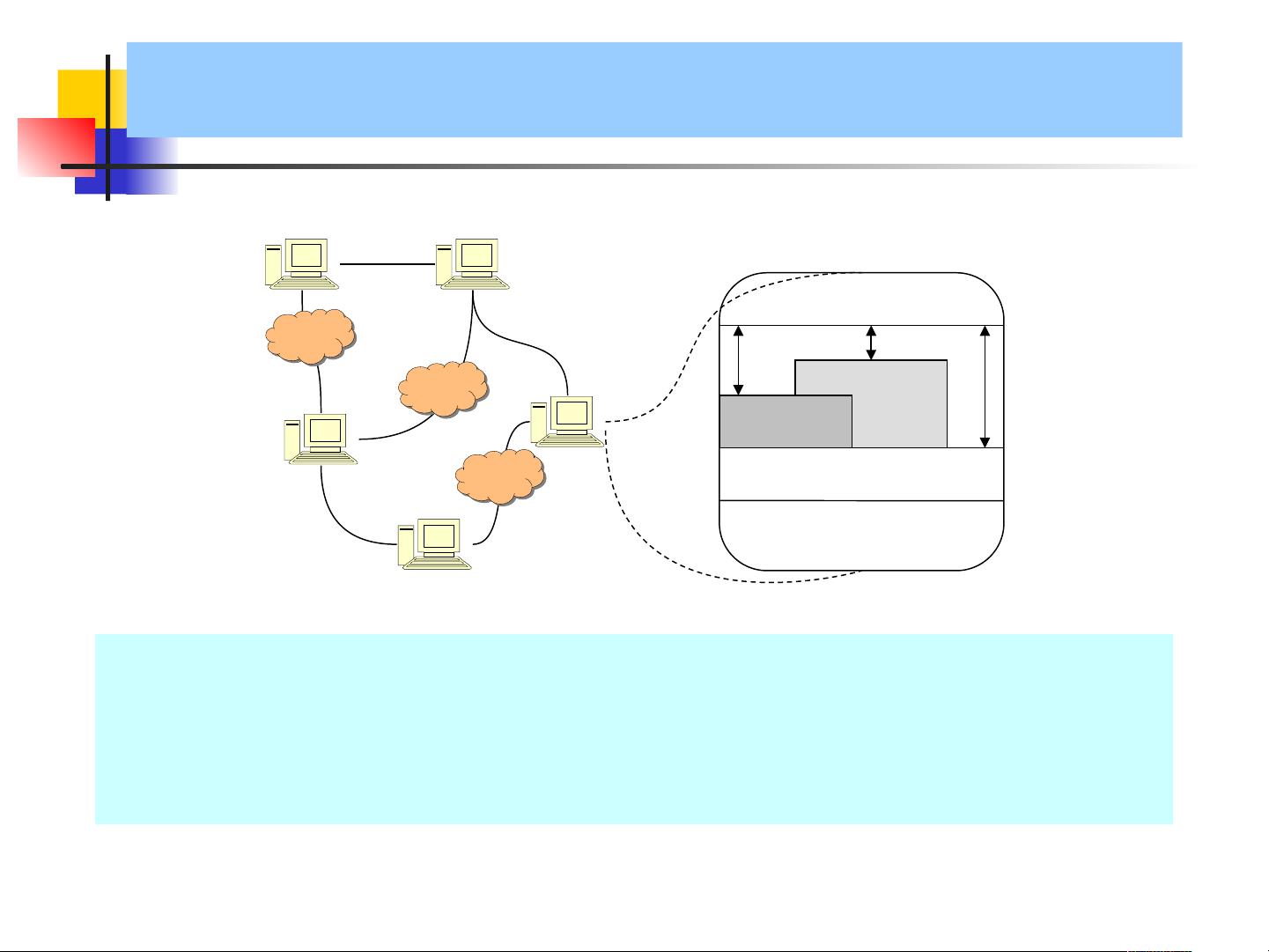

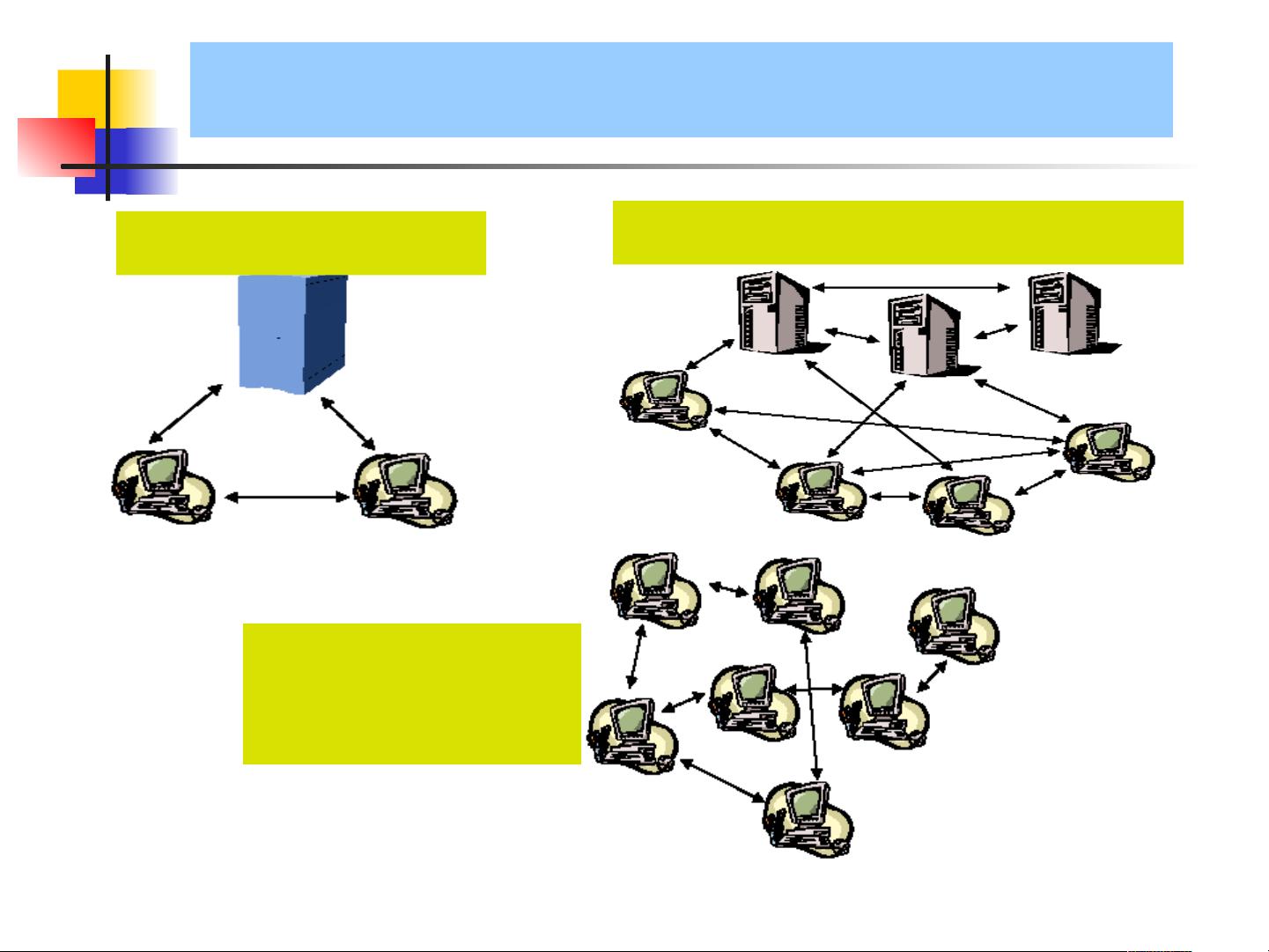

分布式系统的概念在这期间得到了快速发展,其中P2P(对等计算)成为了重要的一环。P2P计算的核心在于参与者间的平等性,每个节点都可以既是客户端也是服务器,能够提供或消费资源,而无需中央管理机构。这种模式降低了依赖性,提高了网络的弹性和效率,同时也为资源共享和计算能力的扩展提供了新的途径。例如,P2P网络的动态性允许节点自由加入和离开,同时增加网络的带宽和处理能力。

网格计算是另一个重要的里程碑,它整合了互联网、硬件、软件和数据资源,创建了一个强大的计算平台,使得用户可以跨越地理边界共享资源。网格计算在科研和商业领域有着广泛的应用,支持大规模协作和计算密集型任务。

普适计算的概念则预示着计算无处不在,它强调计算设备融入日常生活,无缝连接物理世界和信息空间。通过集成计算、通信和传感功能,普适计算设备使得人们能够在任何时间、任何地点获取和处理信息。

寄生计算则是一种相对较新的概念,它借鉴了P2P和网格计算的思想,但区别在于它可能会未经许可地利用远程计算机的资源,这引发了一些关于隐私和安全的讨论。

最后,Web服务作为一种面向商业的网络服务框架,促进了不同系统间的互操作性,使得应用程序能够自动发现和交互,实现了服务的“按需”提供。

总结来说,分布式系统的发展经历了从早期的网络雏形到高度互联的计算模型的转变,涵盖了P2P、网格计算、普适计算和Web服务等多个关键阶段,这些技术不仅改变了信息的传播方式,也深刻影响了现代社会的工作和生活方式。

2022-06-12 上传

2023-05-18 上传

2022-12-01 上传

2022-11-12 上传

2009-06-15 上传

2021-09-28 上传

2022-11-12 上传

2023-04-12 上传

want1615

- 粉丝: 3

- 资源: 46

最新资源

- Material Design 示例:展示Android材料设计的应用

- 农产品供销服务系统设计与实现

- Java实现两个数字相加的基本代码示例

- Delphi代码生成器:模板引擎与数据库实体类

- 三菱PLC控制四台电机启动程序解析

- SSM+Vue智能停车场管理系统的实现与源码分析

- Java帮助系统代码实现与解析

- 开发台:自由职业者专用的MEAN堆栈客户端管理工具

- SSM+Vue房屋租赁系统开发实战(含源码与教程)

- Java实现最大公约数与最小公倍数算法

- 构建模块化AngularJS应用的四边形工具

- SSM+Vue抗疫医疗销售平台源码教程

- 掌握Spring Expression Language及其应用

- 20页可爱卡通手绘儿童旅游相册PPT模板

- JavaWebWidget框架:简化Web应用开发

- 深入探讨Spring Boot框架与其他组件的集成应用