MongoDB主从复制配置实战与读写分离

PDF格式 | 844KB |

更新于2024-08-30

| 16 浏览量 | 举报

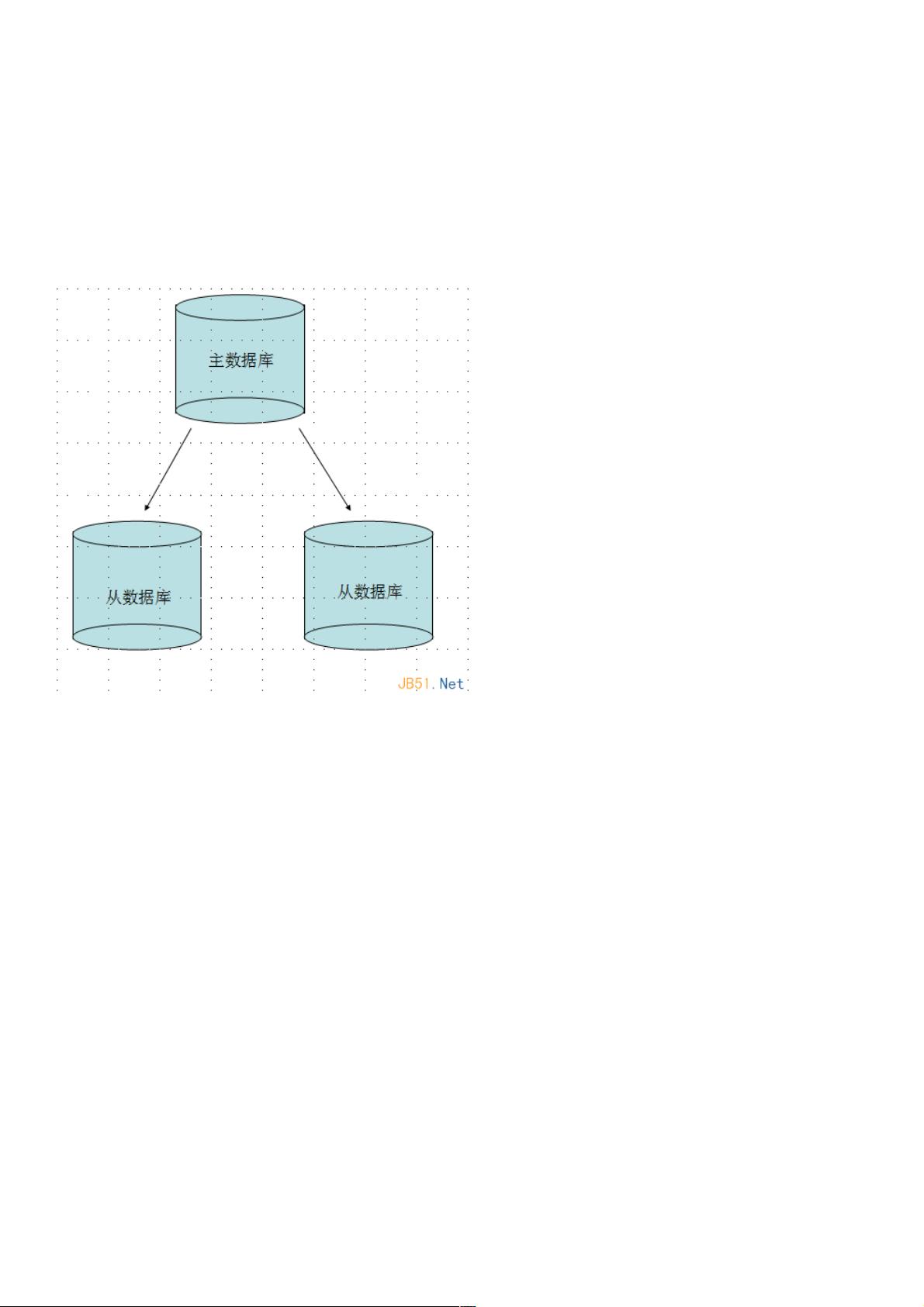

本篇文章是MongoDB入门教程的一部分,主要讲解主从复制(Master-Slave Replication)的配置和原理。在实际应用中,为了提高数据的可用性和安全性,避免单点故障,MongoDB支持通过主从复制实现读写分离、数据备份与恢复等功能。

1. **主从复制模型**:

- MongoDB的主从复制架构允许将数据存储在多个服务器上,其中一个是主数据库(Master),负责处理所有的写操作,其他是从数据库(Slave),主要用于读取操作。

- 数据同步基于主数据库的日志(OpLog),从数据库定期(如每10秒)检查主数据库的OpLog,然后根据这些记录进行数据复制。

2. **配置步骤**:

- 将MongoDB文件夹分别部署在不同磁盘(如D盘和E盘,模拟多服务器环境)。

- 启动主数据库时指定`--master`标志,同时设置`dbpath`和端口(默认27017)。

- 启动从数据库时,指定`--slave`标志,设置`dbpath`、自定义端口(如8888)和`source`参数(指向主数据库地址)。

- 数据同步成功后,通过监控`applied1operations`确认数据已实时更新。

3. **动态添加从数据库**:

- MongoDB允许在运行时添加从数据库,无需在启动时指定。通过主或从数据库的`local`集合,可以动态地添加新的从服务器地址,比如在F盘复制的MongoDB实例。

4. **读写分离**:

- 通过主从复制实现读写分离,将大部分读请求分摊到从数据库,减轻主数据库的负载,提高系统的整体性能和可用性。

5. **应用场景**:

- 这种技术广泛应用于大型分布式系统中,以提供高可用性和容错性,确保即使在某些服务器故障时,服务仍能继续运行并保持数据一致性。

本文档详细介绍了如何在MongoDB中配置主从复制,以及其在实际项目中的重要性和操作步骤,为理解和实施数据库集群提供了实用指南。

相关推荐

weixin_38694355

- 粉丝: 3

最新资源

- Java Json转换工具:JsonObjectjar库的下载与应用

- 自定义iOS zbar扫描界面,打造完美的条码识别体验

- goless库:在Stackless Python上实现Go并发模式

- Altium Designer R10版本3D库组件详览

- Android Launcher2源代码适配与调试指南

- 探索Base16《冰雪奇缘》黑暗语法主题的深度

- 掌握Matlab符号方程绘图技巧与应用

- Philips Hue监控新工具:hue_exporter Prometheus集成教程

- 轻松学会GPS定位计算方法

- 掌握多屏幕任务栏显示设置技巧

- Cocos Creator游戏开发实战教程:从安装到APK打包

- LG Optimus 4X HD P880成功获取ROOT权限方法

- Zutilo:为Zotero增强编辑功能的开源插件介绍

- 深入React组件库构建全指南:从准备到部署

- Elasticsearch轻包装:HuBMAP搜索API及其索引功能详解

- 联想A2207平板升级工具使用指南