揭秘学生成绩管理系统设计:用例图与类图的高级实践与避坑指南

摘要

本文以学生成绩管理系统为例,系统全面地阐述了用例图、类图、系统设计实践以及面向对象设计模式在软件开发中的应用。文章从用例图的构建开始,深入分析了学生成绩管理系统的用例图绘制和实践中应注意的问题。随后,介绍了类图设计原则和实例,强调在设计中应避免过度设计并保持清晰简洁。接着,文章探讨了系统设计实践、架构设计目标、模式选择及问题解决策略。最后,本文提供了系统开发和维护中的高级技巧,包括编码实践、系统测试及维护策略,旨在提升软件质量与开发效率,保证系统的长期稳定性和可扩展性。

关键字

用例图;类图;系统架构设计;设计模式;系统开发;软件维护

参考资源链接:学生成绩管理系统:用例与类图详解

1. 学生成绩管理系统概览

在当今数字化的时代,学生成绩管理系统已成为教育机构不可或缺的一部分。这类系统的设计与实现不仅需要满足基本的记录和查询功能,还应支持数据的分析、报表的生成以及与学生信息系统等其他系统的集成。在深入探讨系统的具体实现细节之前,我们首先对学生成绩管理系统进行全面的概述,以便为接下来的讨论打下基础。我们将分析系统的功能需求、技术栈选择以及设计原则,确保读者在后续章节中能够充分理解系统架构、类图设计、以及面向对象设计模式的应用等核心内容。让我们从学生成绩管理系统的概念开始,逐步揭开其背后的复杂性和精细工作。

2. 用例图的构建与分析

2.1 用例图基础知识

2.1.1 用例图的定义和组成元素

用例图是一种表示系统、参与者(actors)以及它们之间交互的图形化表示。在软件工程中,用例图是用例建模的一部分,是用户和系统之间交互的高层次描述。用例图的主要目的是捕捉系统的功能需求,并帮助项目团队理解系统的范围。一个用例图由以下元素组成:

- 参与者(Actors):代表与系统交互的用户或其他系统。在用例图中,参与者用一个小人的图形表示。

- 用例(Use Cases):代表系统能够执行的一系列操作,通常是为了提供某些业务价值给参与者。用例用椭圆形表示。

- 关系(Relationships):包括关联(association)、包含(include)、扩展(extend)和泛化(generalization)。

- 关联表示参与者与用例之间的交互关系。

- 包含用于说明一个用例的行为被包含在另一个用例中。

- 扩展定义了用例行为可以如何扩展另一个基本用例。

- 泛化是参与者或用例之间的继承关系。

2.1.2 用例图中的关系类型

在用例图中,关系类型是连接元素的关键点,它们帮助我们理解各个元素是如何相互作用的。关系类型包括:

- 关联关系表示参与者与用例之间的交互,是直接的、双向的连接,通常使用直线表示。

- 包含关系用于表示一个用例的行为是另一个用例的一部分。例如,一个“登录系统”的用例可能被“提交评估表”的用例所包含。

- 扩展关系表示用例行为可以被选择性地添加到基础用例中。如果基础用例在某些条件下发生,则扩展用例将被执行。

- 泛化关系用于表示继承,比如一个特定类型的用户(如学生)继承自一般用户(参与者)的行为。

2.2 学生成绩管理系统的用例图绘制

2.2.1 确定参与者和用例

在构建学生成绩管理系统的用例图时,首先需要识别出系统的参与者以及用例。参与者主要包括学生、教师和管理员。而用例则包括“查看成绩”、“录入成绩”、“修改成绩”和“删除成绩”等。

2.2.2 用例之间的关系和依赖

在绘制用例图时,我们还需要识别用例之间的关系。例如,“录入成绩”和“修改成绩”可能有包含关系,因为修改成绩可能是录入成绩流程的一部分。同时,“查看成绩”可能依赖于“录入成绩”,没有录入就无法查看成绩。

2.3 用例图的实践技巧与常见错误

2.3.1 实践技巧:如何创建高效的用例图

创建高效用例图的实践技巧包括:

- 聚焦核心功能:只关注系统的主要功能,避免过度细节化。

- 保持简洁:尽量减少用例数量,用例应该简洁明了。

- 明确边界:用例和用例之间应该有清晰的界限,用例不应该相互重叠。

- 使用标准符号:遵循统一建模语言(UML)的符号和规则,确保用例图易于理解。

2.3.2 常见错误分析及预防措施

在用例图绘制过程中,一些常见的错误包括:

- 混淆参与者和角色:参与者指的是与系统交互的外部实体,而角色是参与者在特定用例中的行为表现。

- 过度使用包含和扩展关系:过度使用这些关系会导致用例图变得复杂且难以理解。

- 忽略系统边界:未能正确界定系统的范围,导致用例图过于庞大。

- 没有适当的验证:绘制用例图后应进行审查,确保没有逻辑错误或遗漏的关键用例。

为预防这些错误,建议在绘制用例图前进行彻底的需求分析,明确系统的边界,并且在图完成后进行同行评审,以确保其准确性和完整性。

3. 类图的设计与实现

3.1 类图基础和设计原则

3.1.1 类图元素介绍

类图是面向对象软件设计中的一种静态结构图,它展现了系统中类的属性、方法以及类之间的各种静态关系。类图包括三个主要元素:类、接口和关系。

- 类(Class):表示一组具有相似特性的对象。它通常包含三个部分:类名、属性和方法。在UML中,类被表示为一个包含三个部分的矩形框:顶部是类名,中部是属性,底部是方法。

- 接口(Interface):描述了一组方法的集合,这些方法表示实现此接口的类必须提供的功能。在UML中,接口被显示为带有名称的矩形,下方有一组折线表示方法。

- 关系(Relationship):表示类和接口之间以及类和类之间的连接。关系类型包括依赖、关联、聚合、组合和继承。

3.1.2 设计原则:SRP, OCP, LSP, ISP, DIP

面向对象设计(OOD)的核心原则帮助我们设计出更灵活、易维护的系统。以下是一些著名的面向对象设计原则:

- 单一职责原则(SRP):一个类应该只有一个引起它变化的原因。这有助于保持类的职责单一,降低类之间的耦合度。

- 开闭原则(OCP):软件实体(类、模块、函数等)应该对扩展开放,对修改关闭。这鼓励设计可扩展的模块而不是修改现有代码。

- 里氏替换原则(LSP):子类应当能够替换掉它们的基类。这意味着我们必须确保子类不改变基类的性质。

- 接口隔离原则(ISP):不应强迫客户依赖于它们不使用的接口。通常通过创建多个专门的接口来替代单一的大接口。

- 依赖倒置原则(DIP):高层模块不应该依赖于低层模块,两者都应该依赖于抽象;抽象不应该依赖于细节,细节应该依赖于抽象。

在设计类图时,考虑到这些原则能够引导我们创建出更清晰、更灵活、更可维护的系统架构。

3.2 学生成绩管理系统类图实例

3.2.1 核心类的定义和属性

为了构建一个学生成绩管理系统的类图,我们首先定义几个核心类及其属性。

-

学生类(Student)

- 属性:学号(id)、姓名(name)、年级(grade)、班级(class)

- 方法:获取学生信息(getInfo),更新学生信息(updateInfo)

-

课程类(Course)

- 属性:课程编号(id)、课程名称(name)、学分(credits)

- 方法:获取课程信息(getInfo),更新课程信息(updateInfo)

-

成绩类(Grade)

- 属性:成绩编号(id)、分数(score)、学期(semester)

- 方法:获取成绩信息(getInfo),更新成绩信息(updateInfo)

3.2.2 方法的定义和类之间的关联

现在定义这些类的方法以及它们之间的关联。

-

学生类(Student)

- public class Student {

- private String id;

- private String name;

- private String grade;

- private String class;

- public String getInfo() {

- // return student information

- }

- public void updateInfo(String id, String name, String grade, String class) {

- // update student information

- }

- }

-

课程类(Course)

- public class Course {

- private String id;

- private String name;

- private int credits;

- public String getInfo() {

- // return course information

- }

- public void updateInfo(String id, String name, int credits) {

- // update course information

- }

- }

-

成绩类(Grade)

- public class Grade {

- private String id;

- private int score;

- private String semester;

- public String getInfo() {

- // return grade information

- }

- public void updateInfo(String id, int score, String semester) {

- // update grade information

- }

- }

在这个例子中,我们定义了三个类,每个类都有getInfo()和updateInfo()方法。这些类之间的关系可能包括:

- 学生和成绩之间的关联:每个学生对应多个成绩。

- 课程和成绩之间的关联:每门课程可以对应多个学生的成绩。

- 关联可以通过在类图中添加连线来表示,连线的端点处可以标上关联的角色名以及多重性(1…* 表示一对多)。

3.3 类图实践中的注意事项

3.3.1 避免过度设计

在实践类图设计时,开发者需要谨慎以免陷入过度设计的陷阱。过度设计是指设计出比实际需求更复杂的系统。例如,设计一个拥有大量未使用或不必要的类、接口和关联的系统。

为了避免过度设计,可以遵循以下最佳实践:

- 简洁性:只添加当前需要的类和方法。不必要的抽象和复杂性会增加系统的复杂度。

- 单一职责:确保每个类只关注一个任务。如果一个类的职责变得太多,应该考虑将其拆分成更小的类。

- 代码复用:寻找机会利用现有的类而不是创建新的类。重复的代码是过度设计的一个明显信号。

3.3.2 保持类图的清晰与简洁

清晰和简洁是类图设计的重要目标。清晰的类图让其他开发者容易理解系统的结构,也便于未来的维护和扩展。以下是一些建议:

- 合理的命名:类、方法和属性的名称应该具有描述性,能够清晰表达它们的用途。

- 良好的注释:注释能够提供额外的上下文信息,特别是对于复杂的逻辑和决策过程。

- 合理的组织:类应该被组织成逻辑分组,通常按功能或层次结构来组织。

通过上述措施,类图就能成为表达系统设计意图的有效工具,有助于开发者更好地维护和扩展软件系统。

4. 系统设计实践与问题解决

4.1 系统架构设计概述

4.1.1 系统架构的目标与意义

系统架构设计是软件开发生命周期中的关键步骤,旨在构建一个高效的、可扩展的、稳定的和安全的系统。架构的目标不仅是要解决当前的需求,而且要为未来可能的变更留出足够的灵活性。它涉及到系统的整体布局,包括硬件、软件以及网络通信方面的规划。

系统架构的设计需要考虑到多种因素,如性能、安全性、成本、维护性和可扩展性。一个优秀的架构可以在满足用户需求的同时,还能在未来的扩展和维护中持续提供价值。它需要平衡短期目标与长期愿景,确保系统设计具备一定的前瞻性和弹性。

4.1.2 常见的系统架构模式

在设计软件系统时,工程师会参考不同的架构模式以满足特定的需求。以下是一些常见的系统架构模式:

- 单体架构(Monolithic Architecture):所有的功能模块打包在一个独立的单元中,这种架构简单、容易实现,但随着系统规模的增加,维护和扩展变得更加困难。

- 微服务架构(Microservices Architecture):将系统分割成一系列小的、松耦合的服务,每个服务负责一部分业务逻辑。微服务架构提高了系统的可维护性和可扩展性,但随之而来的是系统部署和管理上的复杂性增加。

- 事件驱动架构(Event-Driven Architecture, EDA):基于事件流进行通信和处理,系统组件通过发布和订阅事件来进行交互。EDA适合处理复杂的、异步的业务流程。

- 微内核架构(Microkernel Architecture):核心系统只提供最基本的功能,其他服务模块则作为插件存在,系统容易扩展,同时也便于维护。

4.2 学生成绩管理系统架构实例

4.2.1 系统模块划分

对于学生成绩管理系统来说,合理的模块划分对于整个系统的稳定运行和后续扩展至关重要。一般可以将系统划分为以下几个核心模块:

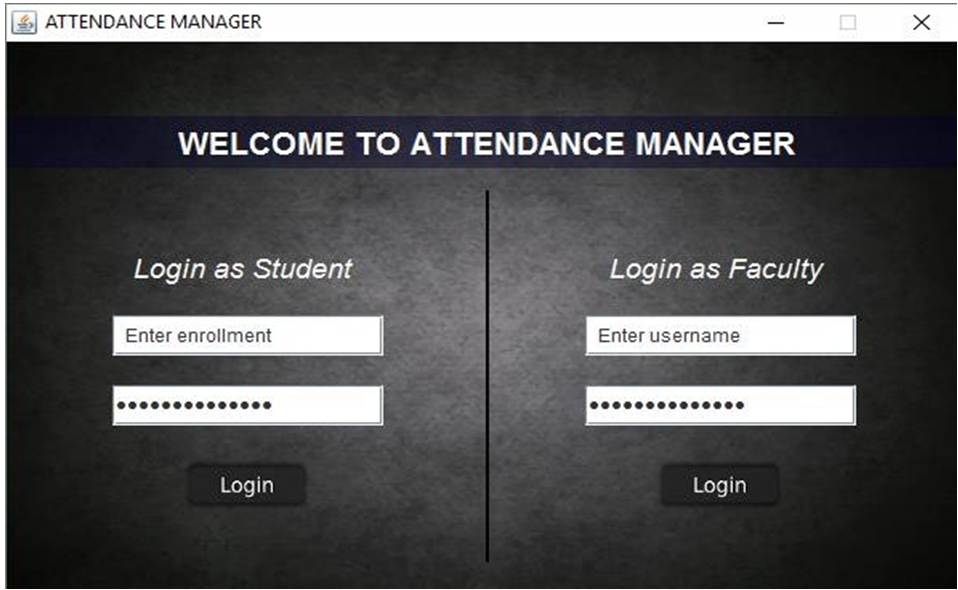

- 用户认证模块:处理用户登录、权限验证和会话管理等功能。

- 成绩录入模块:提供界面供教师录入和修改学生的成绩信息。

- 成绩查询模块:允许学生和教师查询成绩,支持多条件筛选。

- 报表生成模块:根据预设模板或自定义条件生成成绩报告。

- 系统管理模块:包含课程管理、学生信息管理、教师信息管理等功能。

4.2.2 数据流和控制流分析

数据流描述了数据在系统中的流动路径,而控制流则体现了控制指令如何在系统中传递,以实现特定的功能。在学生成绩管理系统中:

- 数据流从成绩录入模块流向成绩查询和报表生成模块,意味着成绩录入后可供查询和报表生成使用。

- 控制流通过用户认证模块开始,根据用户的不同角色(学生、教师、管理员)来分配不同的操作权限,并对后续数据流向进行控制。

4.3 设计过程中的问题诊断与解决

4.3.1 常见设计问题剖析

在实际开发过程中,设计问题可能随时出现。以下是一些常见的问题以及它们的影响:

- 性能瓶颈:在高并发情况下,系统可能会出现响应缓慢或者崩溃的问题。

- 安全漏洞:设计上的疏忽可能导致数据泄露或未授权访问。

- 可维护性差:代码耦合度高,缺乏文档,使得后续的维护和升级变得困难。

4.3.2 解决方案与最佳实践

针对上述问题,可以采取以下措施进行解决:

- 性能优化:采用负载均衡、缓存策略、数据库优化等技术提高系统的响应能力。

- 安全加固:使用加密技术、安全协议和定期的安全审计来保护系统。

- 代码重构:遵循SOLID原则重构代码,提高代码的可读性和可维护性。

为了确保这些问题在设计阶段就能得到有效的控制,可以采用以下最佳实践:

- 使用设计模式:根据需求合理选择设计模式,如策略模式、工厂模式等,可以在不修改现有代码的基础上增加新的功能。

- 进行代码审查:定期组织代码审查会议,集体讨论代码质量,及时发现并解决问题。

- 实施持续集成和持续部署(CI/CD):通过自动化测试和部署,快速发现并修复问题,缩短发布周期。

5. 面向对象设计模式的应用

5.1 设计模式简介与分类

设计模式的目的和好处

面向对象设计模式是软件开发中的一个核心概念,它们是一组被反复使用、多数人知晓、经过分类编目、代码设计经验的总结。设计模式提供了一种在特定上下文中解决问题的通用模板。在面对类似问题时,通过采用现有的设计模式,可以避免从零开始设计,从而节省时间,减少错误,提高系统的可维护性和可扩展性。

设计模式的目的主要在于:

- 复用性:设计模式能够在不同上下文中复用,提高开发效率。

- 可扩展性:通过设计模式,可以更容易地对系统进行扩展和维护。

- 灵活性:设计模式为系统设计提供灵活性,增加软件应对需求变化的能力。

- 易理解性:使用成熟的设计模式可以让其他开发人员更容易理解你的代码结构。

创建型、结构型和行为型模式概述

设计模式按照其目的和适用范围大致可以分为三种类型:创建型模式、结构型模式和行为型模式。

-

创建型模式:主要用于创建对象,同时隐藏创建逻辑,而不是使用new直接实例化一个对象。常见的创建型模式包括单例模式、工厂模式、抽象工厂模式、建造者模式和原型模式。

-

结构型模式:涉及到如何组合类和对象以获得更大的结构。常见的结构型模式有适配器模式、桥接模式、组合模式、装饰模式、外观模式、享元模式和代理模式。

-

行为型模式:关注对象之间的通信,主要用来描述类或对象之间如何相互协作来完成任务。行为型模式包括责任链模式、命令模式、解释器模式、迭代器模式、中介者模式、备忘录模式、观察者模式、状态模式、策略模式、模板方法模式和访问者模式。

5.2 学生成绩管理系统中的设计模式应用

单例模式在系统配置中的应用

在学生成绩管理系统中,系统配置通常需要全局唯一的实例。单例模式能够确保一个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。这是实现全局配置类的常用方法。

工厂模式在对象创建中的应用

当系统中的对象创建逻辑变得复杂时,可以使用工厂模式将对象的创建和使用分离。工厂模式定义了一个创建对象的接口,但让实现这个接口的类来决定实例化哪个类。

策略模式在成绩评估中的应用

策略模式定义一系列算法,将每个算法封装起来,并使它们可以互换。策略模式可以用于成绩评估的场景,其中成绩计算方法可能有不同的变种,每种算法封装在独立的类中。

5.3 设计模式选择的考量与实践技巧

设计模式的选择原则

设计模式的选择并不是一成不变的,它需要根据实际情况进行选择。以下是一些选择设计模式时应考虑的原则:

- 单一职责:一个类应该只有一种变化的原因。

- 开闭原则:软件实体应对扩展开放,对修改关闭。

- 里氏替换:子类应当可以替换父类并出现在父类能够出现的任何地方。

- 依赖倒置:高层模块不应该依赖低层模块,两者都应该依赖抽象。

- 接口隔离:不应该强迫客户依赖于它们不用的方法。

- 迪米特法则:一个对象应该对其他对象有最少的了解。

如何合理应用设计模式

合理地应用设计模式需要开发人员具有一定的经验,并能够理解不同设计模式解决的问题类型。以下是一些实践技巧:

- 理解上下文:了解系统的需求和约束,选择合适的模式。

- 最小化应用:避免过度设计,只在必要时使用设计模式。

- 组合优于继承:优先考虑使用组合而不是继承,因为组合更加灵活。

- 持续重构:随着需求的变化,重构代码以采用更适合的设计模式。

- 学习与交流:与团队成员一起学习和讨论设计模式,了解不同的实现和应用方式。

在应用设计模式时,应该始终坚持“简单即是美”的原则,尽可能保持设计的简单性,同时确保满足系统设计的需求。

6. 系统开发与维护的高级技巧

在当今快速发展的IT行业中,系统开发与维护已经成为软件工程项目中不可或缺的一部分。随着技术的不断进步和用户需求的日益变化,开发者必须掌握一系列高级技巧,以确保系统能够高效、稳定地运行,并且能够适应不断变化的环境。本章将探讨在开发和维护过程中所采用的一些高级技巧和最佳实践。

6.1 高效的编码实践

在软件开发中,代码是构建系统的基本单元。因此,高效的编码实践是提升系统整体质量的基石。本节将介绍编码规范与风格指南,以及如何通过代码复用和模块化提高开发效率。

6.1.1 编码规范与风格指南

编码规范和风格指南是团队合作的重要组成部分,它们确保代码的一致性和可读性。这些规范涉及命名约定、注释标准、缩进风格和文件组织等多个方面。遵循这些规范不仅有助于减少代码审查中的摩擦,还可以降低新成员适应项目的难度。

例如,Python社区推崇的PEP 8风格指南,它提供了关于代码布局、注释和命名约定的详细规则。而在Java社区中,阿里巴巴Java编码规范广泛被接受,它包括了从变量命名到异常处理的一系列最佳实践。

在实际操作中,开发团队可以通过代码格式化工具(如black、google-java-format等)自动应用这些规则,确保所有成员提交的代码都符合既定的编码标准。

6.1.2 代码复用与模块化

代码复用是提高开发效率和保证软件质量的有效途径。通过模块化设计,可以将大的系统分解为小的、可管理的组件。这些组件可以独立开发、测试和维护,从而提高系统的可扩展性和可维护性。

使用设计模式和架构模式(如MVC、微服务架构等)是促进代码复用和模块化的一种方式。例如,策略模式允许在运行时替换算法的行为,而工厂模式则用于创建对象,使得系统的其他部分与对象创建的细节解耦。

在编码实践中,可以使用依赖注入等技术进一步增强模块化。依赖注入是一种设计模式,用于实现控制反转(IoC),从而使得模块之间的耦合度降低。

6.2 系统测试与质量保证

为了确保系统的稳定性和可靠性,系统的测试和质量保证是必不可少的环节。测试驱动开发(TDD)和性能压力测试是两种常用的测试策略,它们可以在开发周期的早期发现并解决潜在问题。

6.2.1 测试驱动开发(TDD)的应用

测试驱动开发是一种软件开发方法,它要求开发者首先编写测试用例,然后编写能够通过测试的代码。TDD强调快速迭代、持续的测试和重构,有助于提升代码质量并减少缺陷。

TDD的典型流程包括编写一个失败的测试用例(Red),编写足够代码通过测试(Green),然后重构代码(Refactor)。这个周期不断循环,直到功能完成。

在实际应用中,TDD可以使用如JUnit(针对Java)或PyTest(针对Python)等测试框架来实施。下面是一个简单的TDD流程的伪代码示例:

- # 测试用例:学生成绩必须在0到100之间

- def test_grade_is_within_range():

- assert 0 <= student_grade <= 100

- # 实现

- def calculate_grade(score):

- return max(min(score, 100), 0) # 确保成绩在0到100之间

- # 重构以提高代码质量

- def calculate_grade_refactored(score):

- return min(100, max(score, 0))

6.2.2 性能测试与压力测试

性能测试用于评估软件系统的响应时间、吞吐量、资源消耗等性能指标。压力测试则是验证系统在超负载情况下的行为,确保系统在高负载下仍能保持稳定运行。

使用性能测试工具(如JMeter、LoadRunner等)可以模拟大量用户访问,记录系统在各种条件下的性能数据。而压力测试通常需要通过代码层面的优化来应对高并发情况,比如优化数据库查询、使用缓存机制、调整网络配置等。

例如,对学生成绩管理系统进行压力测试时,可以模拟多个用户同时查询成绩的情况,以确保系统不会因为高并发而崩溃。

6.3 系统维护与迭代更新

随着用户需求的不断演进和技术的更新换代,对现有系统进行维护和迭代更新是不可避免的。本节将探讨如何制定有效的维护策略和处理系统升级与兼容性问题。

6.3.1 维护策略与最佳实践

系统维护包括错误修复、性能优化、安全加固等。良好的维护策略包括定期的代码审查、性能监控和日志分析等。此外,维护的最佳实践还包括文档化变更、代码版本控制以及回滚机制。

使用版本控制系统(如Git)和代码库(如GitHub、GitLab)可以方便地跟踪代码变更历史,并在必要时回退到之前的稳定版本。同时,维护过程中的文档化变更可以提高团队间的沟通效率,减少不必要的误解。

6.3.2 系统升级与兼容性处理

在进行系统升级时,可能会遇到与旧版本不兼容的情况。处理兼容性问题需要在设计系统时就考虑向后兼容性,确保新旧版本可以共存。此外,升级过程中应逐步进行,并提供详细的变更日志和迁移指南。

例如,对于数据库的升级,可以采用版本控制来管理数据库结构的变更,同时确保升级脚本可以向前和向后兼容。在发布新版本时,可以使用蓝绿部署或金丝雀发布等策略,以最小化对用户的影响。

在维护和升级的过程中,重要的是要保持系统的整体架构清晰和文档化。这不仅有助于团队成员理解系统,也为处理可能出现的问题提供了参考依据。

通过本章的介绍,我们可以看到,在软件系统的开发和维护过程中,采用高级技巧可以显著提高开发效率、保证系统质量,并且使系统能够更灵活地应对未来的挑战。这些高级技巧是每一个在IT行业奋斗的专业人士不可或缺的工具箱。